L’immigrazione come le droghe: quando il proibizionismo non produce risultati

"The problem is in trying to stem a flow of humanity that's not going to be stemmed by putting up walls [...] they are going to come no matter what." R. Reineke

Where there is demand, there will be supply. Dove esiste domanda sufficiente, esisterà sempre qualcuno pronto a soddisfarla. È un vecchio adagio che circola nel dibattito pubblico americano sin dagli anni venti, il tempo di quel celebre e fallimentare esperimento che fu il proibizionismo, del crimine organizzato nato nelle sue pieghe e del consumo di alcolici che, dopo un iniziale, breve calo, riprese a salire senza sosta non appena il mercato si aggiustò e i canali distributivi di contrabbando divennero operativi e capillari.

Come è noto, nelle scienze sociali non sempre è facile stabilire rapporti di causalità, ma se c'è un ambito per cui disponiamo ormai di ampia evidenza e solidi riscontri, e siamo dunque ragionevolmente in grado di formulare previsioni, esso è quello che riguarda gli effetti delle politiche proibizioniste. Evidenza e riscontri, come testimoniano iniziative quali il Law Enforcement Against Prohibition, spingono sempre più anche chi in passato ha fatto parte degli apparati di repressione - giudici, funzionari pubblici di vario rango, forze dell'ordine - ad esprimersi in favore di un cambio radicale di paradigma, che si lasci una volta per tutte alle spalle l'approccio securitario e violento.

In un'Europa che si interroga affannosamente sulle modalità di gestione di crescenti flussi migratori, soffermarsi a riflettere sui ben magri risultati ottenuti fin qui può essere esercizio utile. A ben vedere, infatti, il modo in cui la questione dell'immigrazione cosiddetta clandestina viene affrontata si muove largamente nel solco della "war on drugs" (o, appunto, agli alcolici negli anni venti), di cui sembra ripetere i tragici errori.

Innanzitutto, l'illusione di poter rimuovere il problema purché vi si riversino sopra risorse e forza in quantità, di poter far scomparire la domanda, sebbene decenni di pratica non abbiano manifestamente avuto alcun successo nella diminuzione dei consumi di stupefacenti in un caso e nella riduzione degli ingressi nell'altro. Per ciò che riguarda le droghe, dagli anni '70 ad oggi, nei soli Stati Uniti il costo di questa (a tutti gli effetti) guerra ha superato il trilione di dollari, senza impatto apprezzabile né sui livelli di consumo complessivo né sul vero e proprio tasso di dipendenza della popolazione, che si è mantenuto stabile attorno all'1,3%.

Allo stesso modo, come documenta Kevin R. Johnson in Opening the Floodgates. Why America Needs to Rethink Its Borders and Immigration Laws, un puntuale e comprensivo libro sull'immigrazione in Nordamerica, gli esiti di un'altra guerra violenta e costosa sono stati ampiamente insoddisfacenti: "L'accumulo senza precedenti di risorse lungo il confine Usa-Messico, progettato per ridurre l'immigrazione clandestina, sembra aver avuto un impatto minimo sulla riduzione del flusso di ingressi". La grande maggioranza di chi si dedica professionalmente alla materia, dal confine tra Messico e Stati Uniti fino alle acque del Mediterraneo, concorda su una verità abbastanza semplice: nella misura in cui le persone fuggono da realtà terribili e, dunque, sono disposte a correre qualsiasi rischio, incluso quello di morire, pur di lasciarsi alle spalle la violenza e/o gli stenti dei propri paesi di origine, impedir loro di partire è sostanzialmente impossibile.

C'è di più. Un altro aspetto accomuna le risposte degli Stati ai fenomeni di cui ci stiamo occupando: la serie di unintended consequences che finiscono per provocare, dalla creazione del mercato nero e del crimine che abitualmente vi si associa, all'incentivo a comportamenti maggiormente rischiosi, proprio mentre, ironia della sorte, allo stesso tempo si sbandierano ragioni umanitarie e ci si preoccupa dell'incolumità degli individui coinvolti, come avvenuto in occasione dei recenti, dolorosi eventi del canale di Sicilia. Gli esempi sono numerosi e si potrebbe elencarli a lungo.

- Nel 1985, quando Mikhail Gorbachev lanciò una dura campagna anti-alcolici in tutto il paese, il consumo per un breve periodo calò; presto, però, non soltanto riprese a salire, ma, data l'indisponibilità della tradizionale vodka, fecero la loro comparsa prodotti sostitutivi, spesso distillati tra le mura domestiche in condizioni precarie, e persino solventi di varia natura, che negli anni successivi ebbero un effetto negativo sulla salute e sull'aspettativa di vita della popolazione. Esattamente quello che si voleva contrastare.

- Gli stupefacenti acquistati attraverso le reti criminali sono spesso tagliati con sostanze contaminanti, gli spacciatori vendono prodotti più potenti, pericolosi e senza controllo, e ciò fa salire il conto delle complicazioni e dei decessi non necessari.

- Nelle intenzioni dell'amministrazione Clinton, la decisione di rafforzare la militarizzazione de facto delle zone di confine più facili da attraversare, come l'area di San Diego o El Paso, avrebbe dovuto portare ad una diminuzione degli ingressi, ma, una volta a regime, ha invece condotto al deciso incremento del numero di decessi, spingendo i migranti a tentare la sorte in pieno deserto, cioè in condizioni di accresciuto pericolo.

Scafisti e spacciatori prosperano perché esiste una domanda che non può essere soddisfatta se non in modo clandestino: se le leggi sull'immigrazione e sulla droga fossero diverse, il ruolo di tali intermediari diverrebbe presto marginale e con esso il rischio di perire per chi non ha alternativa ad avvalersi del loro servizio. Ed anche il giudizio morale sui "mercanti di carne umana", come li ha chiamati Matteo Renzi, è abbastanza irrilevante ai fini del nostro discorso. Ciò che conta è la funzione che svolgono. Con un filo di provocazione potremmo perfino chiederci: chi fa di più per i migranti che premono alle porte? Chi li vuole respingere e lasciare dove le condizioni documentate sono spesso inaccettabili, o chi, pur con tutti i limiti noti, offre loro l'unica via di fuga possibile (via di fuga che ora l'Europa dichiara di voler bombardare e distruggere)?

Sarebbe comunque sbagliato limitarsi, come molti sono portati sbrigativamente a fare, a dare la colpa al politico di turno, perché egli risponde a contraddizioni reali che permeano le nostre società, oscillanti tra la sindrome della fortezza assediata e la pietas per i molti, troppi morti che si susseguono, tra criminalizzazione e umanitarismo, pur all'interno di un framing che nel discorso pubblico tende ad essere quello della minaccia. Consapevoli delle difficoltà quasi insormontabili - basti pensare che, secondo una ben nota indagine Ipsos, la maggioranza degli italiani crede che gli immigrati residenti sul suolo nazionale siano il 30% della popolazione, quando invece sono appena il 7% - occorre tentare, ove possibile, di ricondurre la discussione su binari più razionali e supportati da evidenza empirica.

La ricerca indica abbastanza chiaramente non solo che le paure e le consuete obiezioni sono infondate, ma che i benefici, in primo luogo economici, di un'apertura delle frontiere sarebbero di ampia portata. Di solito, i timori tendono a focalizzarsi su due aspetti: la competizione per il lavoro low-skilled e il costo fiscale complessivo dell'immigrazione.

Rispetto al primo problema, benché il dibattito economico italiano sovente tenda a poggiare su una sorta di modello "superfisso", come non senza ironia è stato definito, è ovviamente falso che esista una quota fissa di lavoro e di impianti. Gli "stranieri" che fondarono l'America non portarono via il lavoro a nessuno e, come ha ricordato di recente Bill Hing, studioso di immigration policy a stelle e strisce, per gran parte della propria storia - almeno fino ai primi anni del novecento - gli Stati Uniti ebbero essenzialmente una politica di confini aperti. Né di certo, d'altra parte, l'ingresso di un numero crescente di donne nella forza lavoro dei paesi occidentali a partire dagli anni settanta risultò in disoccupazione di massa per gli uomini: come prevedibile, l'economia trovò un nuovo equilibrio e la prosperità generale si accrebbe.

Inoltre, spesso i lavori per cui i migranti sono occupabili sono complementari e non sostitutivi rispetto a quelli svolti dalla popolazione locale, e anzi, la loro presenza - si vedano in merito i lavori di Giovanni Peri - tende ad avere un effetto positivo, perché induce quest'ultima ad acquisire maggiori competenze. Infine, anche se fosse vero che esiste una pressione sui salari, impedire la competizione è argomento in ogni caso protezionistico e, come tale, destinato nel tempo ad essere obliterato dalla storia. Se non si può muovere il lavoro, prima o dopo si muoverà, andando altrove, il capitale, e l'effetto sarà il medesimo. Pensare di lasciare la globalizzazione fuori dalla porta o dietro a un muro è perdente fantasia. Tutto ciò senza contare i bisogni demografici del vecchio continente.

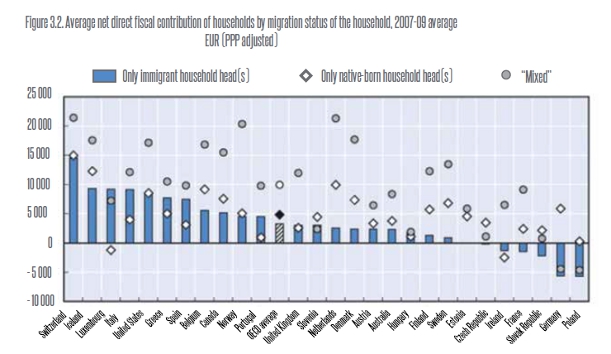

Il costo fiscale della presenza di lavoratori stranieri, d'altro canto, non trova conferma nella realtà: l'impatto fiscale dell'immigrazione raramente eccede lo 0,5% del Pil, e nella quasi totalità dei casi è positivo, ovvero la somma delle tasse pagate e dei contributi sociali versati è superiore ai trasferimenti ricevuti.

Di più: come ha mostrato Michael Clemens - Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk? - i vantaggi di rimuovere le restrizioni al movimento delle persone, consentendo loro di spostarsi dove il lavoro è più produttivo, potrebbero essere molto più grandi della rimozione delle restanti barriere al movimento delle merci e dei capitali, con guadagni dell'ordine di svariati trilioni di dollari in termini di Pil mondiale, cosa non da poco allorquando ci si duole di continuo per la crescita anemica e si dibattono ipotesi di stagnazione secolare.

Nonostante le argomentazioni cogenti ed il supporto empirico, la battaglia sarà tutt'altro che facile. Nondimeno, è importante almeno provare a porre la questione nei giusti termini, nella speranza che si possa comprendere con meno ritardo rispetto a quanto avvenuto per la "war on drugs" che esistono strade alternative a quelle che da troppo tempo percorriamo con cocciuta insistenza.

INDICE Maggio/Giugno 2015

Editoriale

Monografica

- La Via della Seta, tra insidie e opportunità

- Le Vie della Seta: un passo dopo l’altro, attraversare il mondo

- La Banca asiatica d'investimento, ovvero leggere Adam Smith a Pechino

- Oltre il Dragone: l’integrazione commerciale nel Sud-est asiatico

- A Sud della seta: gli accordi commerciali tra l'UE e i Paesi dell'ASEAN

- Taiwan e Hong Kong, due sfumature di grigio per Pechino

- Il futuro del Giappone: baluardo d'Occidente o coprotagonista asiatico?

- "Singapore condannata all'eccellenza, per l'Italia è un'opportunità enorme"

Istituzioni ed economia

- L’immigrazione come le droghe: quando il proibizionismo non produce risultati

- Chi rimpiange Gheddafi non è cinico. È cieco

- Spesa pubblica, il vero problema è lo spreco a norma di legge

Innovazione e mercato

- Centri per l’impiego? Non pervenuti. Jobs Act a rischio fallimento

- Tutti contro la cementificazione: da premesse ideologiche, una legge sbagliata

Scienza e razionalità

- L’Expo senza scienza non nutre né le menti né il Pianeta

- No, l'olio di palma non fa male alla salute

Diritto e libertà