La staffetta generazionale non serve né ai giovani né ai vecchi

Innovazione e mercato

Non c'è periodo di crisi occupazionale che si rispetti nel quale non venga tirata in ballo la "staffetta generazionale", il meccanismo che lega l'ingresso di un giovane nel mondo del lavoro alla riduzione di orario di un lavoratore anziano. Ma davvero mandar via i "vecchi" crea automaticamente lavoro per i giovani? I dati suggeriscono che sia vero, piuttosto, il contrario.

Non c'è periodo di crisi occupazionale che si rispetti nel quale non venga tirata in ballo la "staffetta generazionale", il meccanismo che lega l'ingresso di un giovane nel mondo del lavoro alla riduzione di orario di un lavoratore anziano.

Questo modello – a detta dei sostenitori – da un lato favorirebbe l'occupazione giovanile, dall'altro permetterebbe di accompagnare i lavoratori alla pensione non disperdendone il prezioso know-how accumulato durante la vita lavorativa.

In tempi come questi, in cui il contrasto tra generazioni appare sempre più lacerante, la staffetta parrebbe la ricetta giusta per risolvere alcuni nodi del nostro mercato del lavoro. Nei decenni ha trovato il favore di personaggi illustri, primo fra tutti Tiziano Treu (ministro del Lavoro dal 1995 al 1998), ma anche Cesare Damiano e Enrico Giovannini, oltre ad essere sperimentata in diverse regioni.

Per semplificare, questa teoria presuppone che il mercato del lavoro sia una realtà rigida. Giocando con le immagini potremmo paragonarlo ad un sacchetto capace di contenere al massimo n palline: di queste x sono di colore rosso (i lavoratori anziani) e y di colore giallo (i giovani disoccupati). È logico che, se la capienza del sacchetto non può essere aumentata, per fare spazio ad una pallina gialla bisognerà eliminare una pallina rossa.

È facilmente intuibile che questo meccanismo può funzionare finché ci si trova davanti a sistemi a "numero chiuso" o dei quali si può monitorare l'ingresso e l'uscita, come ad esempio la Pubblica Amministrazione. Se si allarga l'orizzonte le cose si complicano: rebus sic stantibus, il mercato del lavoro non è più una realtà in espansione, e perciò è indipendente dai fattori macroeconomici quali l'andamento del PIL, la variazione dei prezzi, l'incremento/decremento dei consumi, e così via. Questo modello si definisce superfisso.

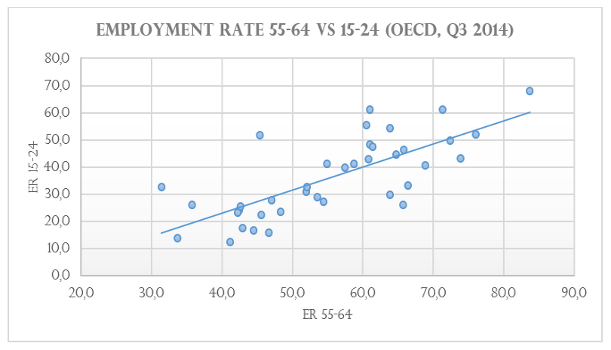

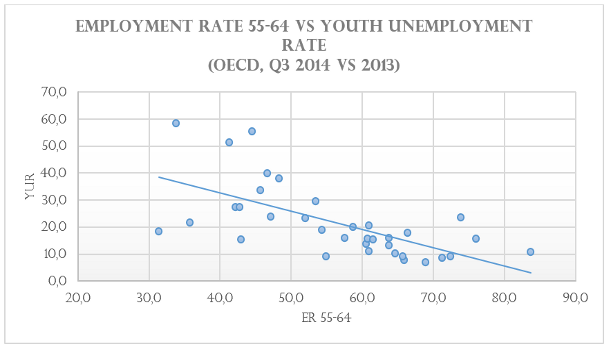

Una delle convinzioni più radicate che si accompagna alla staffetta generazionale è che all'occupazione dei lavoratori più anziani (55-64 anni) corrisponda un minore tasso di occupazione giovanile e un incremento della disoccupazione giovanile (15-24 anni). Allargando lo sguardo ai paesi OCSE, tuttavia, è possibile riscontrare esattamente l'opposto: si rileva infatti una correlazione positiva tra l'occupazione dei 55-64enni e quella dei 15-24enni, e una correlazione negativa tra l'occupazione dei primi e la disoccupazione dei secondi.

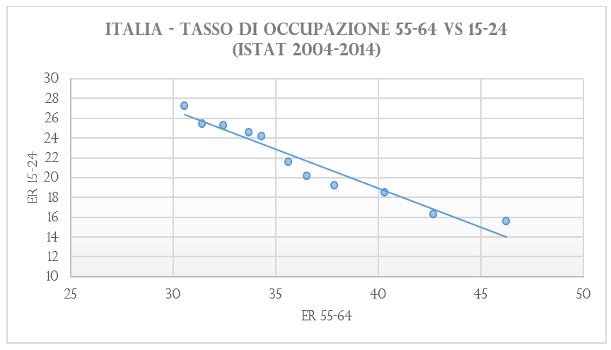

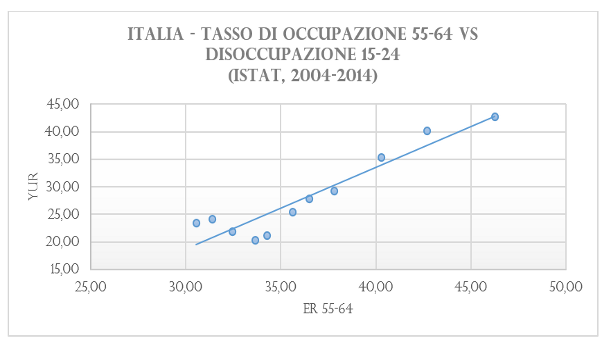

In Italia, per contro, è possibile riscontrare la tendenza inversa: a fronte di un progressivo incremento dell'occupazione dei 55-64enni si registra infatti una rapida crescita della disoccupazione 15-24enni, e viceversa un decremento del tasso di occupazione di questi ultimi.

Parafrasando Antonio Lubrano "la domanda nasce spontanea": è anomala la dinamica che si verifica negli altri paesi o c'è qualcosa di storto nel nostro mercato del lavoro? In altre parole, occupazione dei 55-64enni e disoccupazione dei 15-24enni sono due variabili dipendenti oppure seguono evoluzioni differenti con differenti cause? Il tema è molto complesso e certamente lo scopo di questo contributo non è quello di fornire una risposta definitiva; può essere utile tuttavia porre l'accento su alcuni fattori per contribuire ad un dibattito non ideologico sul tema.

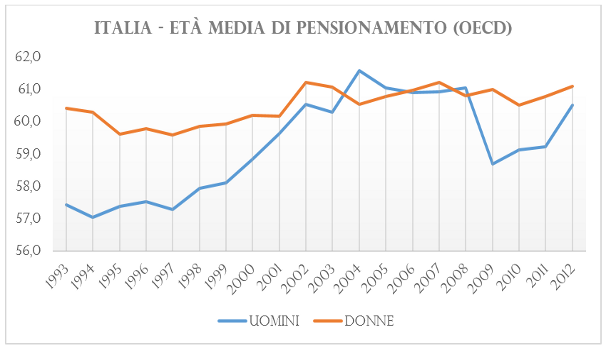

Tanto per iniziare, è opportuno annotare un dato: l'età media di pensionamento in Italia nel 2012 è pressoché identica a quella di dieci anni prima (61 anni circa per gli uomini e 60,5 per le donne): risulta dunque arduo teorizzare che tale fattore abbia influenzato in maniera determinante l'aumento dell'occupazione dei lavoratori più anziani.

Per contro, nel decennio 2004-2014 abbiamo assistito a un crollo sia del tasso di occupazione nella fascia 15-24 anni (-11,7%) sia di quello nella fascia 25-34 anni (-10,59%). Il confronto con gli altri paesi è implacabile: ci fermiamo al 55,8% contro il 65,7% (tasso di occupazione media OCSE, intera popolazione) e al 15,8% contro il 39,7% (fascia 15-24). Parlando di inattività, i giovani NEET (youth not in employment, education or training) italiani raggiungono quota 33,74% contro una media OCSE del 18,21% (fascia 20-24 anni).

Ciò che colpisce non è dunque semplicemente l'alto tasso di disoccupazione, ma anche l'elevata percentuale di giovani che rinunciano a cercare un impiego. Una ricerca svolta qualche anno fa dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro evidenzia che il 21% dei NEET ritiene di non riuscire a trovare lavoro, e perciò interrompe la ricerca. È innegabile che quello dell'inattività, specie prima dell'inizio della carriera lavorativa, è un problema anche di natura culturale che va contrastato con tutti i mezzi possibili.

Da questo breve excursus possiamo trarre alcune conclusioni.

Innanzitutto in quest'ultimo decennio il mercato del lavoro italiano, a dispetto della crisi, ha preferito tenere "in pancia" i lavoratori anziani, scommettendo su esperienza, know-how e capacità acquisite, evitando di investire in formazione e sviluppo. Questo la dice lunga sul falso mito che i lavoratori prossimi alla pensione siano una categoria più debole: nei paesi industrializzati, come evidenziato dai dati, essi rappresentano invece un tassello fondamentale a sostegno dell'occupazione giovanile.

D'altro canto è sotto gli occhi di tutti la difficoltà dei giovani ad entrare nel mercato del lavoro. Nemmeno la scusa del prolungamento degli studi regge per giustificare un ingresso sempre più difficile e tardivo: solo il 22,74% dei nostri lavoratori 25-34enni possiede un'istruzione di terzo livello (contro il 40,53% della media OCSE).

Questa difficoltà trova fondamento almeno in tre principali cause. In primis, la politica degli incentivi fiscali portata avanti dagli ultimi governi non ha dato i frutti sperati: l'imprenditoria non è certo insensibile agli sgravi, ma ciò che conta è mettere a disposizione del mercato figure opportunamente qualificate in modo che domanda e offerta (di mercato appunto si parla!) si possano incontrare. Come evidenzia anche Pietro Ichino, gli skill shortages, ovvero i posti di lavoro che rimangono permanentemente scoperti per mancanza di manodopera qualificata, variano da quasi 120.000 a stime che raggiungono il mezzo milione.

Secondariamente, il fallimento (fino ad ora) della Youth Guarantee, il piano europeo nato per abbattere l'inattività giovanile. Lo stesso premier, intervenuto sull'argomento, ha dovuto ammettere che "i numeri della Garanzia giovani non sono quella botta di vita che ci aspettavamo". Dei 515.000 iscritti al piano, solo il 14,2% ha ricevuto una proposta di lavoro concreta.

Infine, l'incapacità del mondo della scuola di adattarsi alle dinamiche e alle esigenze del mercato del lavoro. Ripensare l'assetto dell'istruzione superiore in chiave professionalizzante non dev'essere considerato un tabù, ma quasi una necessità per far fronte ai gravi squilibri tra domanda e offerta. Ciò potrebbe permettere a migliaia di giovani di accedere al mercato del lavoro già alla soglia della maggiore età, lasciando poi loro il tempo di completare la formazione per un'eventuale crescita.

Concludendo, proporre oggi un meccanismo come la staffetta generazionale significa ancora mortificare una delle due generazioni (i lavoratori più anziani) senza assicurarsi il successo dell'altra (i giovani), oltre che rischiare di pesare su un bilancio pubblico già fortemente provato. È invece necessario attivare efficaci politiche dell'occupazione giovanile, potenziando nel contempo quelle già esistenti. Solo incrementando le opportunità lavorative potremo sperare che ricchezza e benessere si estendano a tutta la popolazione.