Non solo merci: i vantaggi della libera circolazione delle persone

Gennaio/febbraio 2017 / Monografica

In un Occidente in cui sempre più politici, per inseguire gli umori di un elettorato smarrito e arrabbiato, invocano barriere e chiusure, è importante non perdere la ragionevolezza e ricordare che, se non si può muovere il lavoro, prima o poi si muoverà, andando altrove, il capitale.

Barriere, muri, dazi, tariffe: per la seconda volta in meno di dieci anni, torna a farsi largo lo spettro degli anni Trenta, “a (new) era of strident nationalism and xenophobia”.

Se, tuttavia, all’indomani della crisi finanziaria post-Lehman si trattò più di una possibilità paventata da studiosi e commentatori che di una seria minaccia - il G20 di Londra dell’aprile 2009 rilanciò con forza la spinta alla cooperazione globale -, oggi, dall’Italia grillina agli Usa di Trump, dalla Francia lepenista alla Gran Bretagna di Theresa May, il discorso pubblico diffuso ha cominciato a fare della chiusura verso il resto del mondo la propria cifra distintiva.

Il protezionismo, nelle sue varie forme e declinazioni, persino nelle sue accezioni più volgari e anti-storiche, si fa opzione politica concreta. Concreta, come testimonia la fresca nomina a posizioni chiave della prossima Casa Bianca di Peter Navarro, sinofobo di lungo corso e autore del documentario “Death by China”, o dell’ex magnate dell’acciaio Wilbur Ross, conosciuto come “Mr Protectionist”. Concreta, come le misure anti-immigrazione - incluse “major new restrictions on overseas students” - annunciate da Amber Rudd, Home Secretary del neo governo Tory britannico, al grido “ai lavoratori stranieri non dovrebbe essere consentito di essere impiegati in occupazioni che possono essere svolte dai cittadini britannici”. Concreta, come la probabilità che lunghe, disastrose guerre commerciali siano dietro l’angolo: “le proposte radicali di Donald J. Trump sul commercio, se attuate, potrebbero scatenare una guerra commerciale che precipiterebbe l'economia americana in recessione e costerebbe oltre 4 milioni di posti di lavoro del settore privato”, ha ammonito il Peterson Institute.

Eppure, se da una parte sarebbe sbagliato non tenere nel giusto conto alcune questioni reali - la disamina della cosiddetta “America profonda”, gli esclusi della globalizzazione, la crescente incomunicabilità tra élite urbane e classe media rurale...- dall’altra è innegabile che i principali vessilliferi di tali inquietudini, coloro che maggior lucro elettorale ne hanno tratto, siano propagatori abituali di falsità e distorsioni, cui è imprescindibile rispondere con argomentazioni razionali empiricamente fondate, pur senza l’illusione che la verità, di per sé, presenti un potere persuasivo immediatamente spendibile.

Paese tradizionalmente aperto, ove una destra soi-disant liberale si avvita in contraddizioni palesi quando non in menzogne fatte e finite, la Gran Bretagna alle prese con la Brexit fornisce alcuni degli spunti più nitidi per la riflessione, a partire da una domanda in fondo semplice: perché mai i Tory dovrebbero essere avversi all’immigrazione? Nella misura in cui la libera circolazione delle persone è, in sostanza, una faccenda di libertà (durante la guerra fredda una delle accuse contro l'Unione Sovietica non era forse di negare ai propri cittadini il diritto di emigrare?), perché i presunti campioni del free market la osteggiano?

Perché l’ideale di una società “truly meritocratic” tanto caro alla neo-premier Theresa May, in cui le condizioni di partenza siano meno determinanti per il successo delle persone, si ferma ai confini del Regno? E perché un movimento individualista e pro-mercato dovrebbe preoccuparsi della preservazione della cultura nazionale, un timore eminentemente collettivista? Le risposte non sono ovvie e i dati disponibili non fanno che confermare le perplessità su di un orientamento poco argomentabile aldilà della mera spregiudicatezza nella ricerca del consenso.

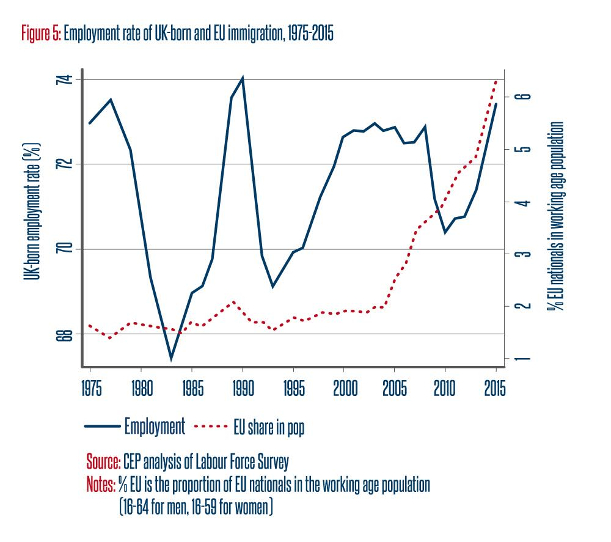

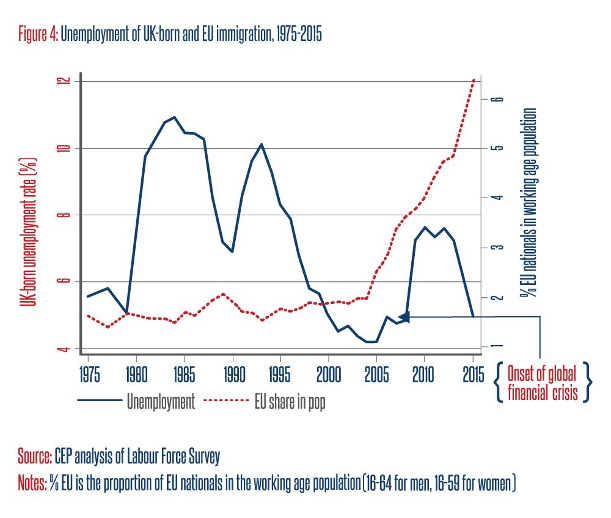

Circa il settanta per cento dei migranti di provenienza EU giunge oltremanica per ragioni di lavoro. Poiché l’immigrazione aumenta il numero totale di persone occupate o in cerca di un’occupazione, ciò significa forse che i lavoratori britannici finiscano per essere svantaggiati da tale accresciuta competizione? La risposta è senza dubbio negativa, a meno di non credere nella vecchia e ben nota lump of labour fallacy: è falso che esista una quota prestabilita di lavoro e di impianti. Gli stranieri che “crearono” gli Stati Uniti non portarono via il lavoro a nessuno e per gran parte della propria storia il Paese di Trump ebbe, di fatto, una politica di confini aperti. Un danno esisterebbe solo se il numero di posti di lavoro fosse fisso e determinato. Ma gli immigrati consumano anche beni e servizi locali, con effetti sulla domanda e quindi sulle prospettive di chi produce tali beni e servizi.

Negli ultimi 100 anni, gli abitanti del Regno Unito sono aumentati di circa il 50%, senza effetti apprezzabili sul tasso di disoccupazione. L'arrivo di un immigrato accresce la popolazione, non diversamente da un aumento del tasso di natalità o una diminuzione del tasso di mortalità.

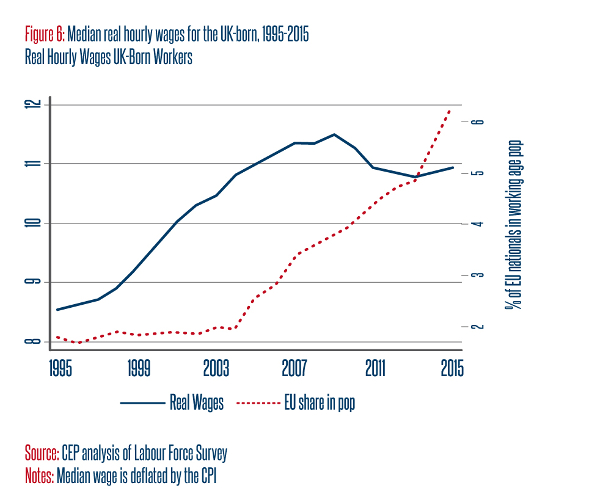

E i salari? Non è forse evidente che un aumento dell'offerta di lavoratori spinge i salari verso il basso? Non necessariamente. Una maggiore circolazione della manodopera permette ai Paesi di specializzarsi in ciò in cui hanno un vantaggio, esattamente come avviene per il commercio internazionale. Le imprese cambiano il mix dei loro prodotti per tenere conto delle nuove competenze a disposizione. Gli immigrati, soprattutto se high-skilled, consentono di aumentare la produttività e, con essa, le retribuzioni.

Non va dimenticato, poi, che i salari reali degli impiegati low-skilled, pensiamo a McDonald’s, tendono a essere assai più alti nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo - sono sette volte maggiori negli Stati Uniti che in India, ad esempio. Gli indiani stanno peggio degli occidentali non perché meno talentuosi o più pigri, ma perché l'India è un Paese ancora povero, molto povero.

I vantaggi derivanti dalla rimozione delle barriere al movimento delle persone, dal consentire loro di spostarsi dove il lavoro è più produttivo, potrebbero generare benefici molto cospicui, nell’ordine di svariati trilioni di dollari di prodotto mondiale. Sovente, i lavori per cui i migranti sono occupabili tendono a essere complementari e non sostitutivi rispetto a quelli svolti dalla popolazione locale e, anzi, la loro presenza - si vedano in merito i lavori di Giovanni Peri - tende ad avere un effetto positivo, perché induce quest'ultima ad acquisire maggiori competenze.

Inoltre, se anche fosse vero, per ipotesi, che esiste una pressione sui salari, impedire la competizione è soluzione destinata nel tempo a essere obliterata dalla storia, a meno di non voler immaginare scenari che appaiono irrealistici perfino nella temperie attuale. Infatti, se non si può muovere il lavoro, prima o poi si muoverà, andando altrove, il capitale, e l'effetto sarà il medesimo. Pensare di lasciare la globalizzazione completamente fuori dalla porta o dietro a un muro è perdente fantasia. Tutto ciò senza nemmeno aver aperto il capitolo demografia, dolente spina nel fianco della maggior parte dei Paesi occidentali.

Spesso, infine, le critiche si appuntano sul presunto costo fiscale degli stranieri, smentito, però, da pressoché ogni ricerca: gli immigrati hanno un tasso di partecipazione alla forza lavoro superiore a quello della popolazione indigena e un minore utilizzo pro capite dei servizi pubblici. In altre parole, l’immigrazione sovvenziona il welfare domestico, welfare non di rado generoso quanto disfunzionale. Ma se anche, per assurdo, i vari Salvini, Trump e Le Pen avessero il conforto dei dati, quello del cosiddetto free-riderismo del welfare non sarebbe comunque, prima facie, un argomento contro l’immigrazione, bensì contro le conseguenze perverse dello stato sociale inteso in un certo modo.

È il welfare che andrebbe riformato, non l’immigrazione che andrebbe impedita. E se questo è vero, in generale, per tutti i Paesi europei, ancor più lo è se pensiamo all’Italia, dove abbondano forme di assistenzialismo, di welfare occulto travestito da sussidio - la vera, unica risposta nostrana alla globalizzazione nelle industrie che non riescono più a competere -, sabbia negli ingranaggi di una salutare riallocazione dei fattori produttivi. Renderlo più moderno, meno orientato alla previdenza, maggiormente incentivante, senza gli scandalosi privilegi stile Alitalia dovrebbe essere l’obiettivo, per gli italiani e non. Perché mai a un sussidio di disoccupazione ben strutturato a uno straniero che ha temporaneamente perso il lavoro dovremmo preferire i sette anni di cassa integrazione a un dipendente Alitalia o una baby pensione retributiva erogata trent’anni fa a qualche ferroviere?

La solidarietà che si ferma ai confini dello Stato non solo ha basi morali deboli, ma può, dunque, facilmente confliggere con le ragioni dell’efficienza: in epoca di produttività stagnante e bassa crescita, un aspetto che sarebbe bene non scordare mai.

INDICE Gennaio/febbraio 2017

Editoriale

Monografica

- Completare il mercato comune, una sfida di sopravvivenza

- La trappola del protezionismo

- Il protezionismo non ha mai funzionato

- L'ansia del benessere e le sirene del protezionismo

- I vincitori e i vinti della globalizzazione, oltre i luoghi comuni

- La grande illusione protezionista: quel che rischiamo davvero

- Il protezionismo, una fallimentare strategia di distrazione di massa

- La catena del valore e il mito della difesa delle produzioni nazionali

- Non solo merci: i vantaggi della libera circolazione delle persone

- È arrivato Trump, e adesso? La fine del multilateralismo

- L’Unione Europea e i suoi trattati

Istituzioni ed economia

- Al referendum ha vinto il No, ma il ritorno al vecchio sistema è un'illusione

- Banche: la strada è segnata ma molte cose restano ancora da fare

Scienza e razionalità