Lo scaricabarile ambientale, dallo smog di Londra al Climate Change

Scienza e razionalità

Tutti da ragazzi abbiamo imparato la parola SMOG. Sul mio libro delle elementari era disegnato come un enorme drago nero che volava su di una lugubre città piena di ciminiere e auto inquinanti. Quello che in pochi però ricordano è la sua storia e come andò a finire.

La parola fu coniata in Inghilterra nel 1905 per indicare un preciso fenomeno atmosferico: l’unione del fumo delle ciminiere con la caratteristica nebbia londinese (smoke+fog=smog). La vera botta arrivò nel 1952 con “il grande smog di Londra” che mise a tappeto oltre 100.000 persone e ne uccise 12.000, perlopiù vecchi e bambini.

La cosa fu così spaventosa che, davanti al baratro, il Parlamento di sua Maestà corse ai ripari e emanò nel 1956, 4 anni dopo, una norma di buon senso: il Clean Air Act. La norma prevedeva di per sé cose banali, come ad esempio una spinta a sostituire il carbone con altre fonti, usare filtri, e altra roba per ridurre le emissioni. Tutte azioni che impiegarono circa 30 anni ad andare a regime. C’erano però due articoli che fecero la differenza, in particolare per Londra ed il suo smog: il 10 e l’11. Il primo spingeva ad aumentare l’altezza delle ciminiere, il secondo consentiva di istituire aree sotto smoke control in cui non era consentito l’utilizzo del carbone come combustibile. Questi due articoli, uniti alla crescente disponibilità di gas naturale, permisero in 6 anni di rendere respirabile l’aria londinese. Ciminiere più alte rendevano infatti più facile la dispersione dei fumi nell’atmosfera, mentre le aree sotto smoke control spingevano alla chiusura o delocalizzazione in zone extra-urbane delle industrie pesanti a carbone.

In estrema sintesi, il modo più efficace (e semplice) per i londinesi di risolvere il loro problema era scaricarlo altrove. Questo fecero e funzionò. Poi con calma si misero in regola anche sul resto, prendendosi giusto quei 30 anni che gli servivano.

A ben vedere questo è quello che facciamo un po’ tutti. Quando abbiamo un problema cerchiamo qualcuno su cui scaricarlo. Di per sé lo scaricabarile è l’anima del commercio.

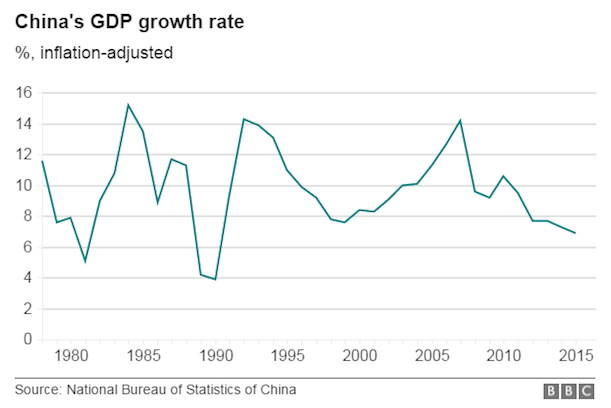

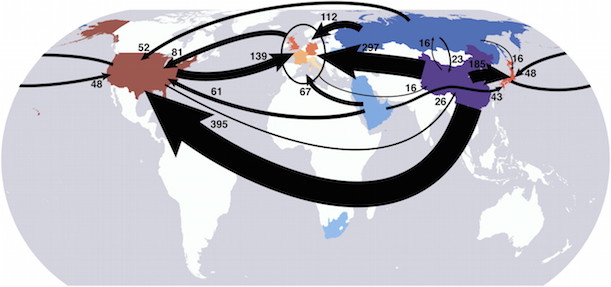

Tra l’altro, lo scaricabarile, soprattutto in ambito ambientale, ci riesce così bene che oggi addirittura possiamo vantarci di non essere più i maggiori produttori di CO2 e, anzi, di puntare il dito accusatore sulla Cina (o l’India). C’è però un però. La Cina produce buona parte della sua CO2 per fare cose che servono a noi. Sia chiaro, li paghiamo per questo, ma deve essere altrettanto chiaro che quando gli chiediamo di produrre qualcosa per noi, gli chiediamo anche di farsi carico dei costi ambientali legati alla sua produzione. Non li obblighiamo, c’è una reciproca convenienza nel processo. Noi otteniamo prodotti a basso costo senza preoccuparci di tutte le stringenti norme ambientali che ci siamo (giustamente) imposti e senza dover gestire grosse vertenze sindacali, loro imparano l’arte e possono aspirare ad un benessere paragonabile al nostro. Insomma, un accordo win-win e i tassi di crescita dei paesi in cui abbiamo delocalizzato le nostre produzioni lo dimostrano.

Peccato che, anche in questo caso, lo “smog” non sia sparito, ma si sia semplicemente spostato da Londra a Pechino. Su questo è uscito qualche anno fa un bell’articolo scientifico su PNAS, rivista tra le più quotate, che ha messo tutto nero su bianco e ci ha fatto pure il disegnino.

Si badi bene, lo scaricabarile ambientale è un fenomeno ben più vasto di quel che può sembrare e con implicazioni tutt’altro che banali, soprattutto in ambito agricolo. Cerco di spiegarmi.

L’Italia ha bisogno di soia. Tanta soia. In casa ci coltiviamo circa 300.000 ettari producendo un quarto del nostro fabbisogno, il resto, tra i 3 e i 4 milioni di tonnellate, che corrispondono a una superficie di circa 1,5 milioni di ettari, lo importiamo.

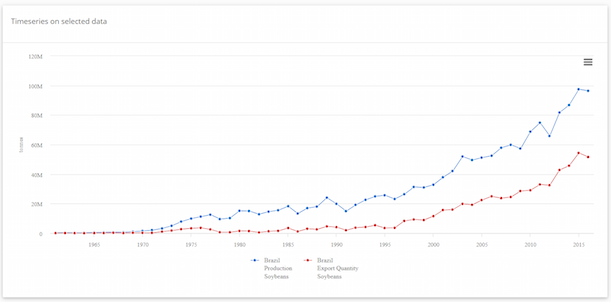

La domanda su cosa ci serva tutta questa soia è legittima e la risposta, per una volta, molto semplice. Serve a sostenere le nostre filiere zootecniche, incluse quelle legate ai prodotti tipici. L’agroalimentare italiano, incluse le nostre DOP di punta, senza più che sostanziose importazioni crollerebbe. Non possiamo farne a meno e, più crescono i mercati che vogliono i nostri prodotti, più ne abbiamo bisogno. Queste importazioni però hanno un prezzo, non solo economico, ma anche ambientale. Stiamo infatti chiedendo ad altri di prendere un pezzo della loro biodiversità, bruciarlo, e farci sopra un campo coltivato che serve a noi per far crescere il Made in Italy. Per la soia, quel pezzo di biodiversità che chiediamo in prestito è grande, appunto, un milione e mezzo di ettari. Non poco, ma il problema è ben più esteso. Il Brasile ha 300 milioni di ettari a soia, la metà dei quali destinati esclusivamente all’esportazione. 150 milioni di ettari (quanto una dozzina di italie agricole) che servono a soddisfare il fabbisogno di soia mondiale.

Questo di per sé non sarebbe un problema se fosse una fase transitoria, se facessimo come Londra, che sì ha esternalizzato i suoi casini con lo smog, ma poi in 30 anni si è messa in regola. Innovando. Cambiando i combustibili. Migliorando i processi industriali. Costruendo nuove filiere.

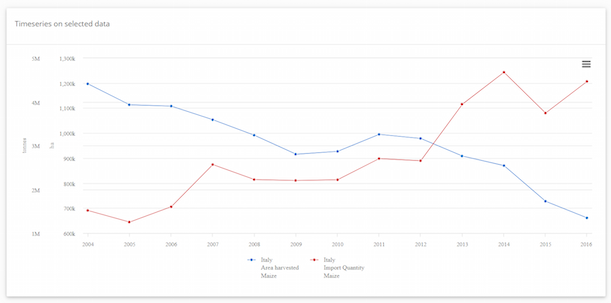

Purtroppo quello che invece oggi stiamo facendo con l’agricoltura va in senso diametralmente opposto. Molti paesi, tra cui il nostro, invece di puntare sull’innovazione per far meglio fronte ad una domanda crescente di prodotti di qualità, a minor impatto ambientale e più sani, stanno infatti promuovendo in modo marcato (e a volte anche un po’ smaccato) sistemi di produzione agricola a bassa produttività (come ad esempio il biologico e il biodinamico, che comunque sono molto diversi tra loro) pensando che siano meno impattanti per l’ambiente. Questo però porta inevitabilmente a minori rese che ovviamente vengono compensate con maggiori importazioni. Emblematico poi il caso del mais. In 15 anni abbiamo dimezzato le nostre superfici, rifiutando tutte le innovazioni che ci avrebbero consentito di produrre di più e meglio, e la conseguenza è stata che sono triplicate le importazioni. A posto così.

Eppure dovremmo aver capito che lo scaricabarile ambientale serve solo a guadagnare tempo, non a risolvere i problemi. L’aria di Pechino ce lo insegna (e anche un bel po’ di altri indicatori).

Forse ci conviene cominciare anche noi, come Londra, a fare i nostri compiti e lavorare per un’agricoltura davvero sostenibile su scala globale, prima che sia troppo tardi e si resti tutti con il barile in mano.