Si sta meglio di quando si stava peggio, alla faccia del declinismo poverista

Innovazione e mercato

È stato ribattezzato “declinismo” (declinism): l’atteggiamento di chi “tende a far risaltare gli aspetti più macroscopici della crisi economica, politica, istituzionale, ecc., che investe un determinato paese, al fine di sottolineare i rischi di un inarrestabile declino”.

Ciascuno di noi, chiuso nella sua bolla di Facebook, ha ogni giorno a che fare con "declinisti": disfattisti, rivoluzionari da salotto, convinti in buona fede che il mondo stia andando a rotoli e che la società di oggi sia peggiore di quella di ieri. E c’è da capirli: con una crisi che l’Occidente fatica a lasciarsi alle spalle, con i media che amplificano le notizie più cupe, il pessimismo è la via più facile.

Ma il declinismo coniuga questo pessimismo con una nostalgia per un tempo idilliaco, un’epoca in cui forse mancavano molte comodità, ma la vita era più semplice e i rapporti personali più autentici. Il celebre adagio “Si stava meglio quando si stava peggio” compendia alla perfezione l’atteggiamento “declinista”.

Spiegare l’origine del declinismo non è impresa facile. In parte, si tratta di bias cognitivi: gli over-70 sembrano ricordare gli eventi della propria giovinezza con più facilità (due studi classici in tal senso sono questo e questo), mentre le emozioni negative di cui le persone fanno esperienza in tarda età sono in numero inferiore. Il combinarsi di questi due effetti, che riguardano però soltanto la popolazione più anziana, può creare un pregiudizio in favore del passato, a scapito del presente e del futuro.

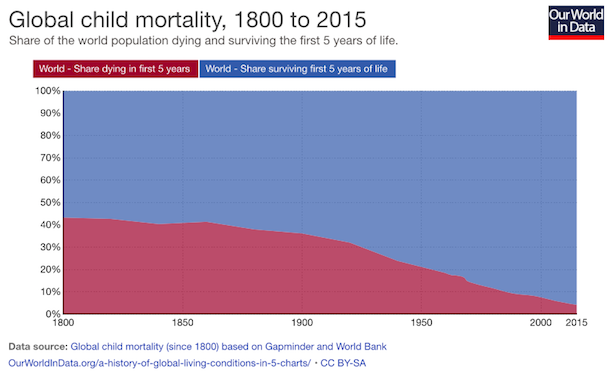

Un altro possibile bias risiede nel fatto che l’abitudine induce a dare le cose per scontate. Tre o quattro generazioni fa, ad esempio, la perdita di un bambino in tenera età era una possibilità tutt’altro che remota: un evento drammatico, certo, ma nell’ordine delle cose. Oggi quell’evento è un’inaccettabile eccezione, e la sopravvivenza è diventata la norma. E di ciò che è ovvio, raramente sentiamo l’esigenza di indagare le cause: assuefatti alla sua presenza, lo teniamo sullo sfondo, indotti a dimenticarlo quando osserviamo con occhio critico la realtà intorno a noi.

Quali che siano le cause del declinismo, è certo che oggi molti sono convinti che il mondo stia andando sempre peggio. In un sondaggio di YouGov, alla domanda “Tutto sommato, pensi che che il mondo stia andando meglio o peggio, o né meglio né peggio?”, hanno risposto che le cose stanno andando meglio il 10% degli intervistati in Svezia, il 6% negli Stati Uniti, il 4% in Germania. Complessivamente, il 58% degli intervistati si è detto dell’avviso che il mondo stia volgendo al peggio, il 30% né al meglio né al peggio, mentre solo l’11% ha affermato che il mondo stia migliorando.

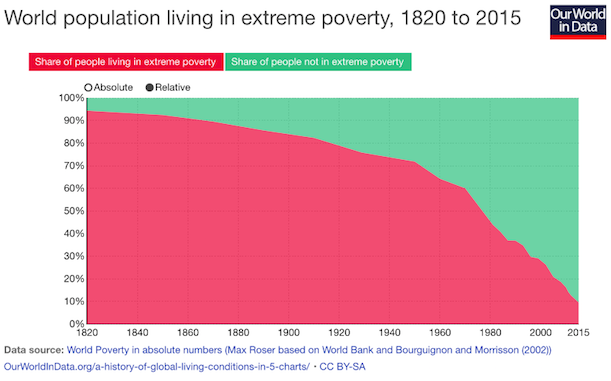

D’altro canto, di motivi per essere ottimisti ce n’è più d’uno. Max Roser di “Our World In Data”, un programma dell’Oxford Martin School (Università di Oxford), ne ha recentemente fornito una lista. Il primo, forse più importante, è la riduzione della povertà. Negli ultimi 200 anni la povertà estrema – definita come reddito giornaliero inferiore a 1.90$ – è scesa da oltre il 90% a meno del 10%, a dispetto del vertiginoso aumento di popolazione verificatosi nel medesimo lasso di tempo (da 1 a oltre 7 miliardi di abitanti). Dal 1990 a oggi, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema è sceso in media di 130.000 persone al giorno.

In un mondo in cui la popolazione aumenta ma l’economia non cresce, tutti finiscono con l’avere meno. Affinché ciò non succeda è necessario un aumento della produttività: in tal modo gli individui possono spartirsi una torta più grande. È dunque la maggiore produttività – dovuta all’innovazione tecnologica e all’estendersi dei mercati – ad aver reso accessibili, per un numero sempre maggiore di persone, beni fondamentali come cibo, farmaci e vestiti, moltiplicando le opportunità di lavoro e, di conseguenza, le possibilità di mantenersi, procreare e sfamare una famiglia.

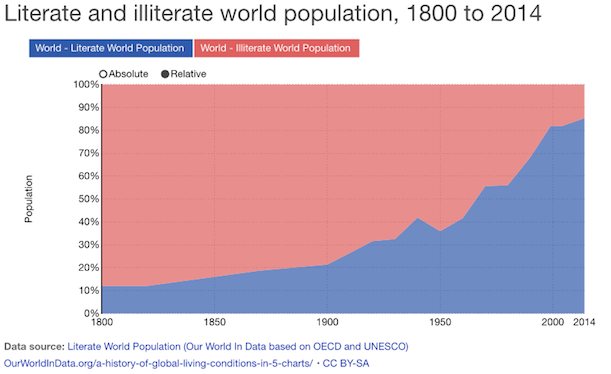

Altri dati sono non meno stupefacenti. All’inizio dell’Ottocento soltanto una persona su dieci sapeva leggere e scrivere; oggi è in grado di farlo l’85% della popolazione. In termini assoluti, da 120 milioni di persone si è passati agli oltre 6 miliardi di oggi. Agli inizi del XIX secolo circa il 43% dei bambini moriva prima del compimento del quinto anno d’età; nel 2015 il tasso di mortalità infantile è sceso sotto il 4.5%. Un risultato dovuto non soltanto all’incremento delle conoscenze mediche, ma anche a un miglioramento delle condizioni abitative e sanitarie. Nello stesso lasso di tempo l’aspettativa di vita globale è raddoppiata.

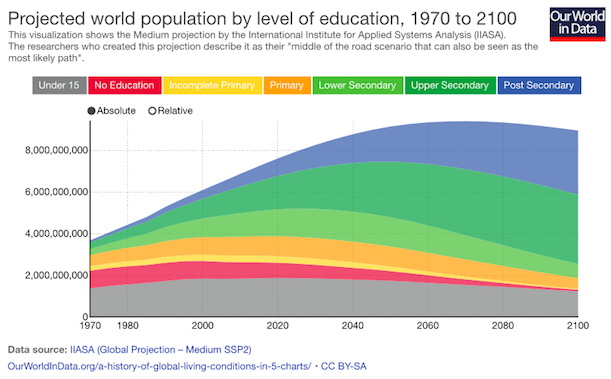

È ancora Max Roser a spiegare che oggi siamo più liberi che in passato. Negli ultimi due secoli la percentuale di persone che vivono in regimi democratici è passata da meno dell’1% a oltre il 50%. Viceversa, la percentuale di popolazione che vive sotto regimi autocratici è passata dal 51% al 24%. L’ultimo aspetto preso in considerazione è il miglioramento nei livelli d’istruzione, con percentuali sempre maggiori di persone che completano corsi di studio avanzati.

Che questi risultati non suscitino la meraviglia che dovrebbero, non occupino le prime pagine né siano annunciati nei telegiornali, dipende sì dai bias psicologici sopra ricordati, ma forse dal fatto che è difficile attribuirne il merito a persone particolari. L’abbattimento della povertà e della mortalità infantile, la capacità di sfamare un numero sempre maggiore di persone, l’aumento dell’aspettativa di vita e altri risultati consimili non sono il frutto di un’azione concertata, ma il risultato inintenzionale di tanti singoli sforzi individuali. Sono il prodotto della società aperta e della possibilità delle persone di scommettere sulla propria abilità, di industriarsi per servire il prossimo, di ricercare nuove tecnologie per migliorare la vita delle persone.

Numeri del genere dovrebbero anche indurci a diffidare di chi predica il ritorno alla società preindustriale come una sorta di età dell’oro. Tra questi, Beppe Grillo ha ben pensato di inviare al popolo del web i propri auguri di Natale con uno scritto di Goffredo Parise del 1974, intitolato “Il rimedio è la povertà”. Povertà, scriveva Parise, non è “miseria” né “comunismo”: povertà è, più semplicemente, rifiuto dell’ideologia consumistica e consumo di beni autoprodotti. Povertà è rinuncia a quella ricchezza fittizia ricercata dalla “massa ovina dei consumatori”, accumulatori di merci senza valore. “Tornare indietro? Sì, tornare indietro”, scriveva Parise in ossequio alla logica decrescista.

Se proprio non si amano gli articoli di consumo “superflui” – un giudizio di valore che lascia comunque il tempo che trova – si deve però riconoscere nella superfluità il segno di una società ormai in grado di soddisfare i propri bisogni essenziali. Per quanto si possa giocare con i termini, o rappresentarsi l’epoca premoderna come un idillio perduto, si deve altresì riconoscere che rinunciare al superfluo significa mettere a repentaglio il necessario: a livelli inferiori di ricchezza non possono non conseguire livelli inferiori di salute, longevità, istruzione. Quei grafici sono lì a ricordarcelo. E se ciò nonostante qualcuno vorrà farsi beffe dell’opulenza raggiunta e decidere di rinunciare al superfluo, in una società libera nessuno glielo impedirà.