Oltre la gerontocrazia sessantottina

Ottobre 2013 / Monografica

Dalla lotta ai privilegi alla pretesa dell’uguaglianza dei punti di arrivo, la poco edificante parabola di una generazione che ha ricevuto più delle altre. E a dirlo sono i numeri.

A molti – per non dire a tutti – appare sacrosanto impegnarsi per combattere una situazione di privilegio ingiustificato, una situazione in cui qualcosa che dovrebbe essere assegnato secondo criteri “sensati” rispetto al caso in questione viene invece attribuito sulla base di fattori diversi, spesso relativi a posizioni di potere in altre aree. Tanto per intenderci: durante le rivolte studentesche del 1968 a molti poteva apparire largamente giustificata la scelta di contrastare un sistema scolastico e universitario in cui la provenienza sociale era forse il fattore più importante nella determinazione del progresso e del successo dei singoli individui.

Quale criterio appariva allora più “sensato” rispetto al privilegio dato dalla provenienza economico-sociale? Certamente veniva allora esaltato il criterio opposto dell’uguaglianza, sia sotto il profilo dell’uguaglianza dei punti di partenza sia sotto il profilo di stampo cattolico-marxiano dell’uguaglianza dei punti di arrivo. Chi nelle scuole e nelle università protestava contro il classismo e l’autoritarismo finiva talora all’estremo opposto: esami collettivi (uno studente che veniva interrogato a nome di tutto un gruppo, ottenendo un voto valido per tutti i suoi membri) e “18 politico”, ovvero la garanzia di un voto sufficiente sulla base di motivazioni politiche. Si tratta ovviamente di casi limite, ma che comunque mostrano come – in una fase di speranze rivoluzionarie – sia facile passare da un estremo all’altro: dal classismo e dal privilegio sociale, alla glorificazione dell’uguaglianza dei punti di arrivo, che oggi appare particolarmente deleteria, specialmente se applicata al caso dell’istruzione universitaria.

Se tutti hanno diritto di ottenere una laurea, se non anche un posto di ruolo all’università, a prescindere da tutto il resto allora il rischio è quello di prescindere anche dal merito, inteso come somma di capacità e di impegno. Forse i sessantottini avrebbero dovuto studiare con più attenzione la microeconomia, invece di crogiolarsi nel concetto sraffiano e godurioso (ma probabilmente errato) del salario come variabile indipendente. Se avessero studiato di più la microeconomia avrebbero dedicato più attenzione agli effetti perversi dell’uguaglianza dei punti di arrivo, la quale è largamente responsabile dell’uccisione del merito come spinta a fare di più e meglio.

Con questo non voglio escludere che un senso di responsabilità collettiva possa spingere all’impegno per migliorare le sorti del gruppo stesso, ma la negazione dell’aspetto individuale del merito si porta appresso minori spinte a impegnarsi e processi di selezione peggiore, in quanto il merito è per l’appunto composto da impegno (da incentivare) e capacità a priori (da selezionare per bene). Questo ordine di argomentazioni evidentemente soffre il rischio di generalizzare il ruolo giocato da alcuni gruppi e tendenze dalla portata in sé più limitata, ma è difficile negare che l’ideologia sessantottina, pur nelle sue molte varianti, ha alzato soprattutto i vessilli dell’uguaglianza e dei diritti.

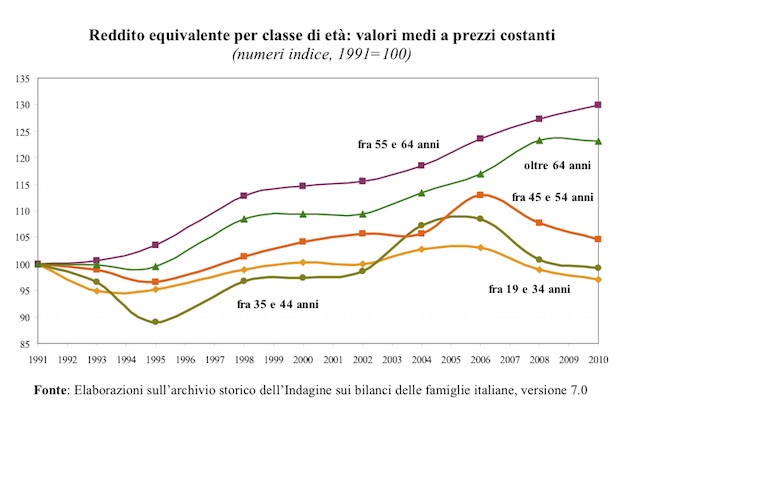

Facciamo ora un salto avanti di circa 40 anni e andiamo a valutare la situazione delle generazione sessantottina. A questo proposito – come ho raccontato in un pezzo per Linkiesta – dal punto di vista aggregato ci soccorrono i dati desunti dall’indagine di Bankitalia sui bilanci delle famiglie italiane nel 2010, i quali mostrano come il reddito medio di coloro che nel 2010 avevano tra i 55 e i 64 anni è cresciuto sensibilmente di più rispetto a quello delle altre generazioni, e in particolare delle generazioni più giovani. Se la matematica non è un’opinione, ci stiamo riferendo a coloro che nel 1968 avevano tra i 13 e i 22 anni, quindi con un’età che rendeva possibile partecipare –o assistere da molto vicino – alle proteste, rivolte e manifestazioni di quegli anni. Detto in termini brutali: in media la generazione sessantottina sembra cavarsela piuttosto bene oggi, se uno guarda un dato economico importante come il reddito pro-capite. Una verifica importante di questa tesi si avrà nel 2020, quando Bankitalia pubblicherà l’aggiornamento a questi dati, cosicché si potrà verificare se coloro che nel 1968 avevano tra i 3 e i 12 anni – e che nel 2020 avranno tra i 55 e i 64 anni – se la caveranno peggio della generazione sessantottina a quella stessa età nel 2010.

A parte l’aspetto macroeconomico di cui sopra, è interessante soffermarsi sul modo in cui si determina l’identità dei leader nell’ambito di una generazione che era (o è) particolarmente innamorata dell’idea dell’uguaglianza dei punti di arrivo. Ancora una volta vi è il rischio di generalizzare, ma un’ipotesi di lavoro interessante è che l’élite politica del movimento sessantottino sia stata meravigliosamente capace di raggiungere in gran fretta posizioni di potere in importanti settori della società, e in particolare in settori “culturali” come l’università, il giornalismo e la politica. Per dirla banalmente con Orwell, anche nell’uguaglianza dei punti di arrivo c’è chi è più uguale degli altri. Non escludo assolutamente che il merito abbia giocato un ruolo rilevante, ma il sospetto è che i leader della protesta, interessati a prendersi il potere per creare “un mondo migliore”, nel frattempo abbiano sfruttato queste posizioni di preminenza politica per accaparrarsi individualmente posizioni di potere anche in settori non necessariamente politici. E i leader di movimenti come i marxisti-leninisti di Servire il Popolo, Lotta Continua e Potere Operaio detengono ancor oggi posizioni di potere. Qualche nome? Aldo Brandirali, Renato Mannheimer, Antonio Pennacchi, Antonio Polito, Barbara Pollastrini, Linda Lanzillotta e Michele Santoro hanno un passato tra i marxisti-leninisti. Adriano Sofri, Marco Boato, Enrico Deaglio, Paolo Liguori, Luigi Manconi, Gad Lerner, Toni Capuozzo e Giampiero Mughini militavano in Lotta Continua, mentre Toni Negri, Massimo Cacciari, Francesco “Pancho” Pardi, Gaetano Pecorella, Paolo Mieli e Ritanna Armeni erano membri di Potere Operaio.

Il tema generazionale, che nell’Italia di oggi, sembra persino più rilevante della tradizionale dialettica ideologica tra destra e sinistra, mi sta molto a cuore. La generazione sessantottina che detiene ancor oggi importanti fette di reddito e di potere appare oggi come una gerontocrazia sessantottina, che è estremamente restia a lasciare il potere alle generazioni successive, ad esempio alla mia. È una generazione che lascia un po’ perplessi nel momento in cui si riempie la bocca di parole come “merito” e “meritocrazia”, se uno appena ricorda quanto essa fosse innamorata dell’idea dell’uguaglianza dei punti di arrivo. Non voglio dire che tutti quelli della mia generazione siano fissati con l’idea del merito, ma se l’idea di merito ti piace il rischio è di essere troppo timido nel rivendicare il rimpiazzo della generazione precedente, perché non ti riesci proprio ad immaginare una procedura meritocratica di rimpiazzo.

La politica potrebbe essere dunque un mezzo attraverso cui facilitare il rimpiazzo, ma l’esperienza della generazione precedente, che voleva la rivoluzione e si è ritrovata in poltrona, ci ha forse lasciati con una visione cinica dell’agire politico. Lo dico sottovoce: forse bisognerebbe invece prendere esempio dai sessantottini, e avere il coraggio di essere cinicamente rivoluzionari.

INDICE Ottobre 2013

Editoriale

Monografica

- E' (ancora) il tempo dell'ottimismo razionale

- Oltre la gerontocrazia sessantottina

- Come sopravvivere ai tempi del credit crunch

- Il trionfo della speranza sull'esperienza

- Benedetta questa crisi (se ci salverà dalla paralisi)

- La Casta non basta: il vero spreco sono vent'anni di non riforme

- La spesa pubblica è finita, andate in pace

Istituzioni ed economia

- Ma la ripresa è ancora un miraggio

- Cronache da Nottingham – In Italia si legifera solo per eccezioni

- Mal di banca. Come e perché nulla sarà più come prima

- Renzi e la sindrome del braccio destro usa e getta

- Il crepuscolo dei liberali tedeschi. Intervista a Frank Schäffler

- Pagheremo le accise, ma non prendeteci in giro

Innovazione e mercato

- Quell'assurda mazzata sulle sigarette elettroniche

- Sulla Route 66 della mozzarella di bufala

- L'equivoco, molto italiano, dei minijob tedeschi

- Property rights and GDP growth are positively linked

Scienza e razionalità

- Il futuro delle biotech italiane, una promessa da mantenere

- La lezione di Stamina e quel che abbiamo rischiato davvero

- Il congedo della ricerca

Diritto e libertà

- Parità per gli uomini. Dentro il tabù della questione maschile

- Soccorso e pregiudizio

- Claudio Martelli: "Abolire reato di clandestinità e pattugliare coste africane"

Terza pagina